Arrival: Kuasa Bahasa dan Kisah Agama

Dalam artikel ini, Kontributor Tamu Jakarta Cinema Club, Alana Putra berbicara mengenai Arrival (2016), kaitannya terhadap Kuasa yang dimiliki Bahasa terhadap kultur manusia, dan juga Kisah Agama yang terselubung di dalam naratif.

Arrival dibuka dengan tragedi kematian. Dr. Louise Banks (Amy Adams), ahli linguistik yang juga merupakan seorang ibu, terhempas tak berdaya ketika menyaksikan nyawa anak satu-satunya, Hannah, direnggut penyakit kronis yang dideritanya. Layar kemudian blank sejenak, menandai peralihan adegan yang memperlihatkan kegemparan dunia akan kedatangan 12 pesawat alien yang mendarat di 12 titik (negara) berbeda.

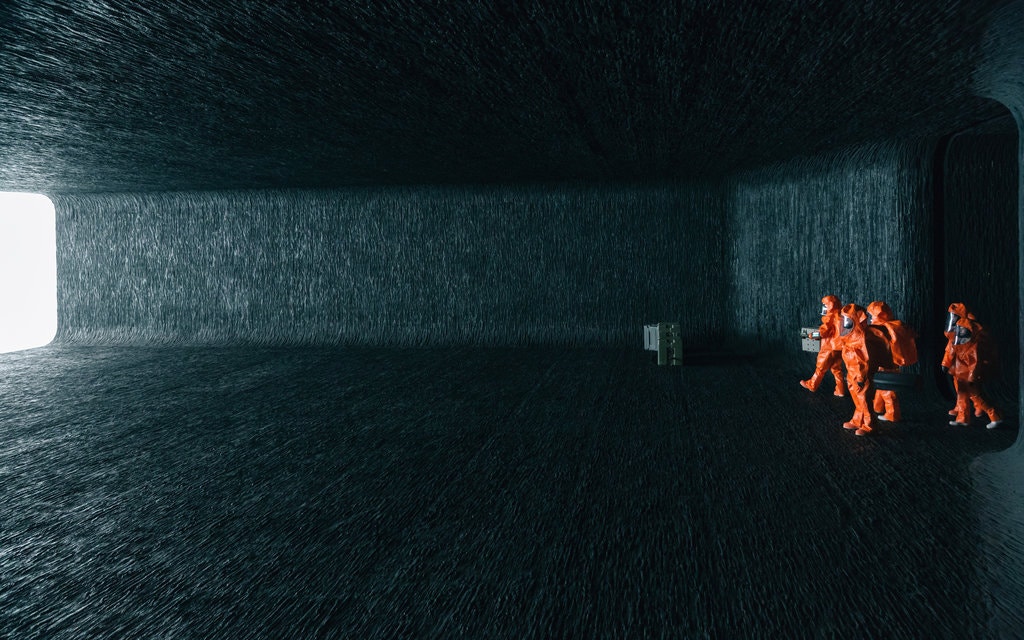

Selaku pakar linguistik, Louise ditugaskan oleh negaranya untuk menelusuri maksud kedatangan para alien dengan cara memahami bahasa dan aksara mereka, bersama sosok fisikawan, Ian Donnelly (Jeremy Renner) yang siap menempati posisi selaku rekan kerja untuk membantu mengkajinya lewat kacamata sains. Keduanya mencoba berinteraksi dengan para alien di dalam pesawat luar angkasa milik mereka selayaknya sebuah diplomasi.

Tampak alien yang disebut heptapod berwujud menyerupai cumi-cumi raksasa andaikata hewan tersebut dapat berdiri tegak: komposisi tubuhnya lonjong layaknya bentuk torpedo, berkaki tujuh, dan dapat mengeluarkan tinta hitam guna berkomunikasi. Tinta hitam ini membentuk sebuah simbol lingkaran dengan perbedaan di beberapa sisi, yang diyakini sebagai aksara atau bahasa mereka. Misi utama Louise, Ian, dan dunia adalah menerjemahkan simbol-simbol tersebut lewat struktur kebahasaan yang jauh lebih rumit dan berbeda dari apa yang selama ini dipelajari oleh umat manusia selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun lamanya.

Tak seperti bahasa manusia yang lazimnya ditulis secara linear (dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya). Bahasa alien dirangkai secara melingkar, dan bentuk kedua cara penulisan ini menegaskan adanya dua pandangan yang berbeda dalam memaknai suatu hal, yang dalam film ini disimbolkan dengan ketersinggungan waktu. Sementara manusia memandang konsep waktu dan kehidupan selayaknya garis yang linear — ada awal dan akhir, dari kelahiran sampai kematian. Persepsi aliens terhadap waktu menyerupai tulisan mereka yang berbentuk lingkaran; sirkular, tiada awal dan akhir.

Kuasa Dalam Bahasa

Dr. Louise Banks dalam salah satu adegan sempat mengutip hipotesis Sapir-Whorf bahwasanya bahasa dapat menentukan, dan memengaruhi cara kita untuk berpikir. Dari landasan ini pula penelusuran mengenai pemaknaan bahasa kemudian berbuah mukjizat. Manakala Louise berhasil memahami dan menguasai bahasa alien, persepsinya terhadap ruang dan waktu serentak turut berubah. Ia dapat melancongi memori kehidupannya pada masa lalu dan masa depan secara simultan. Layaknya para alien, Louise kini memandang konsep waktu sebagai sesuatu yang sirkular, tak lagi linier; atau jika dipersempit lagi; dengan kata lain Louise telah mendapatkan “kekuatan” yang aliens miliki.

Sampai sejauh mana Arrival (2016) besutan Denis Villeneuve menenteng studi linguistik menjadi sesuatu yang sangatlah istimewa. Pertama, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, film ini menggagas buah pikiran Edward Sapir & Benjamin Lee Whorf yang percaya jika bahasa mempunyai daya magis untuk memengaruhi suatu kebudayaan, termasuk cara berpikir dan bertindak (linguistic relativity). Rentangan leksikon bahasa dalam suatu masyarakat, punya keterkaitan erat dengan kelaziman-kelaziman, segala tata adat, dan tata aturan yang berlaku dalam perangkat kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Di kehidupan nyata, ihwal demikian dapat kita tautkan pada — misalnya — penggunaan bahasa Jawa yang mana memiliki tiga tingkatan utama bahasa tutur: Ngoko, Madya, dan Krama. Ketiganya digunakan sebagai piranti untuk menempatkan diri dalam berkomunikasi; tergantung pada tingkatan sosial, usia, jarak kekerabatan, dan lain-lain. Dari pembagian bahasa tersebut, kemudian tercipta budaya unggah-ungguh di antara masyarakat Jawa: menjunjung tinggi tata krama dan sikap saling menghormati satu sama lain, yang secara langsung memengaruhi karakteristik dan paradigma mereka. Dari situ pula, terbentuklah identitas masyarakat Jawa yang umumnya dikenal santun, lemah lembut, sungkanan, dan mewakili sikap andhap asor (rendah hati).

Tentunya persoalan ini akan lain lagi jika kita membicarakan bahasa Inggris sebagai sampel lain. Bahasa Inggris tidak mengenal prinsip speech level seperti demikian untuk menempatkan diri dalam berkomunikasi secara lintas-usia, lintas-kelas, dan lintas-jabatan sebagaimana bahasa Jawa dengan level sosiolinguistiknya. Dalam bahasa Inggris, saya bahkan bisa saja dengan entengnya memanggil rekan ekspatriat senior yang dua puluh tahun lebih tua sekalipun dari saya cukup dengan sebutan namanya saja. Tetapi, bila hal serupa semacam ini diterapkan untuk berkomunikasi kepada rekan sejawat yang sesama Indonesia, terlebih Jawa, wajah saya yang mulus ini bisa-bisa tergolong potensial untuk dihantamkan ke aspal bilamana luput menyertakan embel-embel seperti “pak”, “bu”, “mas” atau “mba” lantaran secara norma dianggap sebagai perbuatan senonoh.

Tergores perbedaan yang kontras antara realitas pikiran orang Jawa dengan realitas pikiran orang Inggris karena penggunaan bahasa yang berbeda, dan sistem klasifikasi dari bahasa tertentu yang manusia tuturkan menciptakan suatu konstruksi pola pikir. Demikian, bahasa menjadi sebuah doktrin kultural, bukanlah perkakas sosial semata.

Kedua, probabilitas-probabilitas dari kajian linguistik yang selama ini dianggap menantang secara tegas diejawantahkan dalam film ini. Saat Louise berhasil menguasai bahasa aliens, ia mengalami pergeseran penalaran terhadap waktu dan ruang; yang mana dirinya dapat mengoperasikan sirkulasi waktu secara dua arah (masa depan dan masa lalu). Selaras dengan prinsip tersebut, filsuf kebahasaan abad ke-20, Ludwig Wittgenstein, percaya bahwa batas dunia manusia terletak pada bahasa mereka (“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” / “The limits of my language meaning the limits of my world”), dan manakala sesosok manusia dapat menguasai bahasa yang — katakanlah — lebih advanced (bahasa alien), maka dapat disimpulkan pula bahwa dirinya telah menembus dimensi dan realitas pikiran yang lain, melampaui apa yang menjadi batasan dunia manusia selama ini.

Ketiga, Arrival lugas dalam memaparkan gambaran mentah dari apa yang disebut Ludwig Wittgenstein sebagai ‘permainan bahasa’ (language games). Wittgenstein, ketika sedang mengalami pergeseran pandangan filosofisnya, memandang bahwa bahasa tidak akan pernah terumus dalam satu logika yang sama. Dengan khidmat ia mencermati terdapat beragam bentuk-kehidupan (forms of life) — atau jika dalam bahasa fenomenologi, dunia-kehidupan (lebenswelt) — yang mendorong terciptanya pemaknaan yang berbeda dari tiap kata, tergantung pada lingkungan-setempat (kelompok) di mana bahasa tersebut terucap.

Ambillah satu contoh: seumpamanya Anda sedang berjalan-jalan ke Kuala Terengganu di Malaysia, dan menanyakan rute atau alamat tujuan Anda ke warga setempat. Boleh jadi, sih, mungkin saja warga setempat menjawabnya dengan kata “tahu”. Tetapi, apakah jawaban tersebut mengindikasikan makna yang sama persis seperti logika berbahasa kita? Bahwa dirinya betul-betul tahu arah tujuan yang kita tuju?

Dalam konteks masyarakat Terengganu, kata “tahu” justru sering dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaktahuan.

Language games inilah yang mengisyaratkan bahwasanya bahasa senantiasa terikat dengan aturan, logika, dan hukum mainnya tersendiri yang mengembangbiakkan keanekaragaman makna sesuai dengan tata bahasa, struktur, serta — yang paling utama — konteks pengguna bahasa tersebut. Ada semacam rule of games dalam setiap kelompok atau lingkaran masyarakat. Masing-masing dari mereka berbahasa sesuai mazhabnya, yang sering kali tidak terstruktur dan tidak terkepung pada norma baku suatu bahasa.

Sifat bahasa yang sedemikian cair dalam Arrival menggagas konsep ideal dari penafsiran suatu bahasa: bahwa bahasa, semestinya dianalisis dan ditafsirkan sesuai konteks; konteks yang diatur oleh rule of games dalam lingkungan tersebut, konteks oleh siapa dan di mana bahasa tersebut diartikulasikan. Setiap kata mempunyai wadah berbeda sekalipun mengusung konsep dan bunyi kalimat yang sama. Tatkala kita gagal menempati kata sesuai wadahnya, maka bukan tidak mungkin bahasa akan menunjukkan wajah antagonisnya sebagai pembawa malapetaka, karena ia mampu menghadirkan interpretasi yang berlapis dan tak jarang mengesankan ambiguitas.

Kacamata sejarah menjadi salah satu bukti konkret. Pengeboman Hiroshima pada 76 tahun yang lalu, berakar dari kesalahpahaman akan penafsiran bahasa (misinterpretasi). Pihak AS yang kala itu dipimpin oleh Jenderal Mac Arthur, mengultimatum tentara Jepang dengan dua opsi: menyerah atau dibom. Ketika pihak Jepang membalas surat ultimatum tersebut, sialnya, pihak AS keliru menerjemahkan kata “mokusatsu” yang ketika dicari padanan dalam bahasa Inggris, berbunyi “no comment”. Sontak, mereka (AS) menganggapnya sebagai simbol pembangkangan, dan peristiwa traumatik yang meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki pun terjadi. Selang beberapa hari, usut punya usut, diketahui bahwa secara kontekstual, “mokusatsu” mengandung makna ganda; antara “masa bodo” sampai “saya tidak berani berkomentar”. Pemerintah Jepang, bermaksud menjawab ultimatum tersebut dengan makna kedua.

Sehubungan dengan peristiwa di atas, misteri kedatangan para alien dalam Arrival terpecahkan selagi sedikit demi sedikit struktur bahasa mereka mulai dibedah. Alien, dalam aksaranya, mengutarakan maksud kedatangannya untuk memberikan sebuah senjata kepada umat manusia. Sekiranya mendapatkan jawaban yang memuaskan, penghuni Bumi justru semakin gelisah lantaran kata “senjata” digarisbawahi secara mentah, yang mana sukses menimbulkan spekulasi bercabang akan konsekuensi-konsekuensi menakutkan. Apakah arti “memberikan senjata kepada manusia” di sini sama artinya dengan “menyasar manusia dengan senjata” sebagai objek untuk dimusnahkan? Apakah mungkin alien akan memihak kepada salah satu negara lewat pemberian senjatanya untuk memonopoli dunia? Atau, apakah aliens akan memantik manusia untuk memulai berperang satu sama lain demi memperebutkan senjata yang mereka janjikan?

The joke is on you, human. Terungkap maksud sebenarnya dari “memberikan senjata” adalah “menganugerahkan kuasa atas waktu” [kepada umat manusia] — yang mana dalam konteks bahasa mereka (alien), anugerah waktu mempunyai arti sebagai “senjata”. Dalam kasus ini lagi-lagi dampak dari kesalahpahaman akan bahasa mengarah langsung kepada umat manusia selaku penyebab utamanya. Manusia yang sudah kalang kabut menyamakan rule of games yang mengatur bahasa alien sebagaimana rule of games yang mengikat bahasa dan logika mereka. Risikonya, perang dunia ke-3 nyaris saja ditanggung akibat pemetaan bahasa yang tidak tahu tempat.

Bahasa menjadi wadah suatu kelompok untuk mengimajinasikan ‘dunia’ versinya. Maka dari itu, bahasa disebut sebagai sarana untuk mengklasifikasikan dunia, dan oleh karena itu — balik lagi ke statement Wittgenstein yang terangkum dalam poin kedua — batasan dunia seseorang, ada pada bahasa yang ia tuturkan; layaknya garis demarkasi yang memisahkan dua wilayah negara.

Basis pemikiran di atas menjadi semakin berkembang superior di dalam Arrival. Karena ‘batas bahasa’ dan language games antara alien dan manusia, kemudian dikaitkan sebagai sebuah jembatan untuk menghubungkan realitas adikodrati dengan realitas manusia yang bersifat terbatas. Boom! Di sinilah narasi teologis Arrival bermain dan mengambilalih kemudi cerita.

Narasi Teologis yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Arrival

Sampai saat ini, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, penyelidikan mengenai asal muasal bahasa masih belum terpecahkan secara komplet. Seorang ahli filologi sekelas Mario Pei bahkan menunjukkan sikap pesimisnya dengan berujar bahwa kecil kemungkinan ahli bahasa modern dapat memecahkan misteri yang menyelimuti sejarah permulaan bahasa, sekalipun melibatkan teknologi canggih yang mereka miliki. Teori-teori yang telah bermekaran pun sifatnya masih spekulatif: dugaan yang dibuat lebih atau kurang masuk akal, namun tidak pernah mendekati bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan dengan mantap kapan dan di mana sejatinya pertamakali bahasa digunakan, siapa yang memulai, bagaimana memulainya, dan bagaimana pula bahasa tersebut dapat berkembang. Semakin sering bahasa dianalisis dan ilmu pengetahuan mengenai bahasa berkembang secara ekstensif, semakin terlihat kesalahan-kesalahan pada teori-teori yang menyatakan bahwa bahasa berevolusi dari suara tiruan atau dengusan hewan primitif.

Sebelum memasuki era modern, masyarakat linguis di Prancis pada tahun 1866 bahkan sudah terlebih dahulu mengetuk larangan untuk mendiskusikan asal-usul bahasa karena dianggap hanya membuang-buang waktu saja, bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Studi dan teori njelimet yang tak kunjung menemui titik terang berakhir dengan sikap bendera putih yang ditunjukkan oleh para ahli filologi, atau kalau kata guyonan anak Twitter, dach lach (Osgood Clyfford IV, penyair laureat terkemuka abad-17, dipacul kepalanya seusai mengatakan dach lach).

Maka, kembali seperti tradisi manusia pada biasanya, sesuatu yang belum scientifically proven seperti bahasa kemudian disangkutpautkan dengan hal-hal mistik, cenderung transendental, yang meyakini keterlibatan Tuhan atau dewa dalam permulaan bahasa. Berdasarkan kacamata antropologi, kebudayaan kuno konon sangat memercayai bahwa bahasa merupakan hadiah para dewa yang diwariskan secara turun-temurun kepada umat manusia. Jleb, sialan bukan main. Premis ini membuat saya terbelalak, sadar bahwa narasi Arrival kemudian bertaut dan sedang membidik konsep persoalan yang lebih tidak main-main: Ketuhanan.

Mari melancongi sejenak buah pemikiran kontroversial Erich von Daniken dalam Chariots of the Gods yang dikenal sebagai ancient aliens theory. Ringkasnya, Erich mengemukakan bahwasanya peradaban manusia pada masa kuno terhubung langsung dengan eksistensi makhluk luar angkasa dan menitikberatkan gagasan teorinya akan penciptaan manusia; bahwa sebetulnya, manusia merupakan produk eksperimen ciptaan alien? Serta keajaiban-keajaiban yang tertuang dalam kitab suci selama ini sebagian besarnya merupakan teknologi yang digunakan oleh para alien dan manusia menganggapnya sebagai sesuatu yang supernatural? Lantas, apakah aliens adalah Tuhan kita yang sebenar-benarnya? Dan ajaran agama Samawi hanyalah ecstasy semata sebagai bentuk pelarian manusia dari kebanalan duniawi?

Pemikirannya yang sangat mengusik penganut Abrahamik ini kemudian berkembang secara liar dan diadopsi dalam beberapa kisah fiktif. Dalam film, contoh paling gamblang terlihat jelas pada Promotheus (2012), yang mana di usianya yang kian senja Ridley Scott kembali mempertanyakan keberadaan Tuhan dan asal muasal dirinya selaku manusia; dengan memosisikan alien sebagai jawaban dari penciptaan umat manusia — melahirkan opsi alternatif daripada teori evolusi Darwin yang memaparkan bahwa wujud manusia merupakan hasil evolusi maupun sudut pandang kreasionisme yang meyakini bahwa kita diciptakan dari ketiadaan oleh Dzat yang mahakuasa secara simsalabim (Creatio ex Nihilo).

Implementasi lain juga terlihat pada karya yang dicekal berjudul 1Annukaki yang seharusnya direncanakan rilis pada tahun 2006. Naskah film ini mengadopsi bebas dongeng kuno bangsa Sumeria yang diceritakan menyembah ras alien selaku Tuhan mereka pada masa lalu. Sang sutradara, Jon Gress, sosok pembuat film kelas B yang ingin menaikkan pamornya dengan memanfaatkan kontroversi, merupakan penggemar berat Zecharia Sitchin, sosok penulis yang kerap menerjemahkan teks-teks kuno Sumeria dan menghubungkannya dengan spekulasi akan keberadaan dan dampak alien terhadap peradaban manusia.

Dua materi film di atas mengesankan suatu corak yang khas: provokatif. Seolah-olah garis keterikatan dengan ancient aliens theory semestinya dibahasakan secara menyeramkan, dan sejujurnya saya sudah cukup geli dengan segala bentuk pretensi yang “sok” seperti demikian. Syukurnya, ketika menyaksikan Arrival, terbaca dongeng dan persoalan yang serupa. Namun alih-alih mengikuti corak yang sama, Arrival menghaturkannya dengan pendekatan yang menawan dalam mempersoalkan teori antariksawan kuno; lebih halus dan subtil.

| “Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.” (Q.S Al-Hadid: 6)

Lantunan ayat Alkitab berikut secara implisit mendemonstrasikan kuasa Tuhan atas waktu — hanya diri-Nya yang menguasai waktu dan hanya pada-Nya pula waktu menjadi tak terbatas dan tak berjarak. Sebagaimana sifat Tuhan yang omnipotent, alien heptapod dalam film tak terikat dengan dimensi paralelitas waktu yang sama seperti halnya periode hidup umat manusia. Jika kehidupan dianalogikan layaknya sebuah buku, para heptapod dapat membuka lembaran manapun; baik lembaran awal (masa lalu) maupun lembaran menuju ke akhir (masa depan).

Dengan demikian, kendatipun fisik mereka akan menyambut titik kematian suatu saat nanti selayaknya Abbott, salah satu alien heptapod yang mati dalam film ini. Memori mereka akan senantiasa kekal dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mati pada satu titik tersebut dan tetap berulang-alik menjalankan lingkaran kehidupannya. Kesimpulan pun tercetus: sejatinya, aliens dalam film ini merupakan makhluk yang abadi lantaran mereka dapat menguasai waktu dan memorinya tak akan pernah mati. Maka dapat disimpulkan pula, bahwa alien di sini merepresentasikan sifat-sifat Ketuhanan: maha kekal, maha hadir, dan maha kuasa.

Kembali ke prinsip Sapir-Whorf; Louise, yang telah memahami bahasa alien dan beradaptasi dengan persepsi mereka, kemudian mempunyai kekuatan yang sama — atau lebih tepatnya: dihadiahi kekuatan yang sama — seperti halnya alien. Layaknya para alien, kehidupannya akan terus-menerus berulang-ulang pada masa depan dan masa lalunya yang dapat dirasakannya secara bersamaan. Ajaibnya, dari milyaran umat manusia yang memijakkan kaki di Bumi, hanya ialah satu-satunya yang berhasil memahami bahasa para alien heptapod, hingga kelak Louise menerbitkan buku mengenai bahasa mereka dan mengajarkannya kepada umat manusia di Bumi.

Pada titik ini, interpretasi Arrival sebagai kisah agung mengenai agama sudah tak lagi samar dan kian mudah diraba. Bagaimanapun, Dr. Louise Banks merepresentasikan sosok terpilih (prophet) yang menerima kuasa atas waktu (revelation) dari para alien (Gods) hingga kemudian dirinya menyusun sebuah buku (bible) yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi masa depan peradaban manusia, dan bahasa, menjadi suatu penghubung untuk menjembatani, atau bahkan meleburkan realitas manusia (kodrati) dengan realitas Tuhan (adikodrati), menegaskan tautan antar elemen yang berjalan sangat berarti.

Keyakinan saya semakin terbius lebih dalam lagi manakala, alih-alih menawarkan solusi kontrafaktual untuk “keluar dari masa lalu yang menyakitkan” melalui konsep pembalikkan waktu menuju masa lalu, Arrival justru melaju secara perlahan untuk menekankan fenomena takdir (faith) sebagai sesuatu yang relatif ajeg dan tak semestinya dimanipulasi. Maka persimpangan yang dihadirkan dalam film ini terletak pada bagaimana cara manusia (dalam hal ini Louise) untuk menyikapi dan melewati fase menyakitkan dalam kehidupannya, bukan mengubahnya.

Sedari awal, kita diperlihatkan pahitnya takdir yang harus dilalui Louise dengan kematian anaknya. Ketika sampai pada penghujung film, kita ternyata terkecoh dan menyadari bahwa pahitnya kehidupan Louise bukan sudah berlalu, namun akan, dan senantiasa berjalan (continuous) akibat keputusan yang telah ia pilih. Ketika dirinya berhasil menguasai waktu secara dua arah, tersirat m̶a̶t̶a̶ ̶b̶a̶t̶i̶n̶ fragmen-fragmen memori dari masa lalu dan masa depannya secara simultan: Ian Donnelly, rekan kerjanya yang kelak akan menjadi suaminya sekaligus ayah bagi anaknya; nama anaknya, H-A-N-N-A-H, yang diucapkan secara terbalik akan berbunyi sama (palindrom); datangnya penyakit yang menggerogoti anaknya, hingga memantik kepergian Ian selaku suaminya dan ayah bagi Hannah; sampai-sampai penderitaan Louise memuncak dengan kematian anak tunggalnya yang harus disaksikannya seorang diri. Keseluruhannya merupakan lingkaran yang terus menerus akan dilalui Louise karena persepsinya terhadap waktu sudah tak lagi linier.

Meski penderitaannya pada masa depan sudah dapat diprediksi dan dirasakan secara telak, Louise tetap memilih untuk melaksanakan rantai kehidupannya sebagaimana mestinya. Pada sekuens penutup, yang menegaskan susunan cerita bak sebuah palindrom — foreshadowing terhadap babak awal film sehingga bagian awal dan akhir film mengesankan rangkaian adegan yang sama — ada sebuah dialog yang sungguh powerful dan kian mengkontraskan posisi dirinya di antara manusia lainnya.

| Dr. Louise Banks: “If you could see your whole life laid out in front of you, would you change things?”

| Ian Donnelly: “Maybe I would say what I felt more often. I don’t know”

Dibekali penglihatan akan masa depan, Louise mengetahui bahwa anak tunggalnya akan dijemput kematian lebih dini, sementara pernikahannya dengan Ian akan berakhir tragis karena faktor pertama. Namun ia tetap menunjukkan keikhlasannya menghadapi takdir sekalipun dirinya dapat menelusuri kehidupannya secara menyeluruh dan bisa saja mengubah. “bagian pahit” yang menyelimuti kehidupannya. Di sisi lain, Ian, mengacu pada perkataannya, besar kemungkinan akan mengambil jalur lain untuk mengubah bagian kehidupannya yang mengenaskan.

Ian mewakili sifat manusia pada umumnya yang penuh keraguan dan sulit menerima takdir, ditunjukkan dengan keputusannya untuk meninggalkan Louise dan Hannah ketika mengetahui anaknya terjerat penyakit mematikan — sedangkan kelahiran dan kematian Hannah merupakan bagian dari keputusan Louise pada masa lalu. Sepahit apapun jalan yang mesti dilaluinya, Louise tetap enggan untuk mengubah g̶a̶r̶i̶s̶ rantai takdirnya. Agar setidaknya, Hannah, anaknya, dapat merasakan kehidupan di dunia biarpun itu singkat. Kerelaannya untuk menerima takdir sebagaimana mestinya menjawab dengan lugas kriteria kelayakan dirinya sebagai sosok the chosen one, sang terpilih di antara milyaran umat manusia lainnya.

| “Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it, and welcome every moment of it.”

– Dr. Louise Banks

Inilah yang tidak kita bicarakan ketika membicarakan Arrival! Lanskap teologis yang sedang dibidik diam-diam di balik tirai narasi yang menyoroti kehidupan personal Louise berupaya mengajak kita untuk menelusuri apa saja yang telah dilaluinya dan apa saja keputusannya sehingga hanya dirinya-lah satu-satunya manusia yang mempunyai direct link untuk memahami firman Tuhan (aliens). Tertuangnya kisah agama yang dialegorikan lewat bagaimana aliens (Gods) memberikan anugerah berupa kuasa atas waktu (revelation) kepada umat manusia (humankind) yang diwakilkan melalui satu orang terpilih (prophet) untuk kemudian disebarluaskan kepada seluruh umat manusia lewat sebuah buku (bible) sungguh menyempurnakan film ini untuk mencapai titik lempar terjauhnya. Arrival is a revelation.

Rizky Alana Putra adalah penulis part-time di @moviephobic. Ikuti dia di Instagram @critecion

Also read: Albert Brooks, Woody Allen dari Pesisir Barat

Penasaran dengan obrolan seru tim Jakarta Cinema Club mengenai film-film yang layak tonton? Follow dan dengarkan The Page by Jakarta Cinema Club, Podcast ekslusif yang bisa kamu akses di Spotify.