Review Taipei Story: Keindahan dalam Ketidakpuasan, Ketakutan dalam Ketidakpastian

Dalam sophomore-nya yang berjudul Taipei Story, Edward Yang membawa kita ke dalam review sebuah konflik internal manusia: antara diri sendiri dan ketidakpuasan akan sesuatu yang menjadi akar identitas. Tema ini banyak memang sering dibawa Yang dengan skala yang lebih rumit di proyek-proyek berikutnya, contohnya The Terrorizer, Yi Yi dan A Brighter Summer Day (1991). Berikut adalah review, atau lebih tepatnya, refleksi, dari Taipei Story.

Ada beberapa orang yang bisa membangun intimasi dengan apa yang ditawarkan Yang di Taipei Story (1985). Yang pertama adalah mereka yang telah lama meninggalkan tanah air lalu kembali mungkin dan mendapati dirinya memiliki jarak terhadap lingkungan yang membesarkan. Lalu yang kedua adalah mereka yang lekat dengan zona nyaman dalam konteks pekerjaan dan harus keluar menghadapi ketidakpastian. Dua tipe masalah intrapersonal ini membuat Taipei Story berjalan dengan pelan namun memiliki sentimen yang cukup mendalam. Dua karakter utama Yang dalam film ini merepresentasikan kedua keresahan tersebut dalam format love interest. Kita sebagai audiens diajak untuk mengikuti perkembangan akan apa mungkin dua insan dengan isu internal yang rumit dapat bersatu.

Sang penghuni zona nyaman itu bernama Chin (diperankan oleh Tsai Chin, bintang pop Taiwan yang juga istri Edward Yang pada saat itu). Chin adalah seorang eksekutif muda yang sedang berjalan menaiki tangga karirnya dengan ambisi agar dapat membawanya keluar dari rumah keluarga yang suram. Perusahaan tempat ia bekerja mengalami krisis finansial yang akan berujung dengan akuisisi oleh perusahaan kompetitor yang lebih besar. Kondisi ini tentunya sangat familiar dengan beberapa dari kita yang menyelam dalam keseharian di korporasi. Chin memiliki dua pilihan: ditempatkan di posisi yang jauh dari zonanya saat ini atau resign dan mencari peluang baru. Bagi mereka yang memiliki ego cukup tinggi, pilihan kedua biasanya cenderung lebih dekat dengan keinginan. Terkadang kita membuat keputusan tanpa melihat faktor ekonomi secara regional bahkan global.

Mau berasal dari kelas apapun manusia tersebut, ketidakpastian adalah momok yang sangat menyeramkan.

Apa yang kalian lakukan di hari-hari pertama setelah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan? Dalam kasus Chin, ia bertemu kembali dengan mantan rekan kerjanya, seorang arsitek yang juga tidak lepas dari masalah kaum kelas menengah urban: krisis kepercayaan diri atas karya yang dihasilkan dan perselingkuhan. Chin juga bersosialisasi dengan sekelompok teman saudara perempuannya, termasuk para pebisnis muda yang telah pernah menjalani hidup glamor di Barat (Amerika Serikat atau Eropa). Hedonisme menjadi obat penawar sementara. Bagi mereka yang telah lama hidup dengan kemapananan, istilah hedonisme tidak akan menjadi topik pembicaraan. Analogi sederhana nya, kita tidak akan mengeluhkan udara yang dingin jika kita sudah biasa hidup di Kutub Utara. Momen ketika kita harus pergi dari kutub itulah yang akan menjadi keluhan. Kita bisa melihat bagaimana manusia memang takut akan ketidakpastian. Mau berasal dari kelas apapun manusia tersebut, ketidakpastian adalah momok yang sangat menyeramkan.

Ketidakpastian juga dirasakan oleh kekasih Chin yang bernama Lung (diperankan oleh rekan Yang sesama sutradara, Hou Hsiao-hsien). Lung adalah mantan pemain baseball yang baru-baru ini kembali dari Amerika Serikat. Kehidupan Lung di AS tampaknya tidak dekat dengan keberuntungan namun bukan berarti mengurung niatnya untuk kembali. Ia pulang ke Taipei dan bekerja sebagai penjual kain. Kesehariannya dipenuhi oleh rasa murung karena realisme tanah air yang sedang berkembang ternyata tidak dapat memuaskan Lung. Baseball di sini bukan hanya olah raga pelengkap cerita saja. Lima dekade pendudukan Jepang di Taiwan sampai berakhirnya Perang Dunia 2 meninggalkan beberapa jejak dalam subkultur, salah satunya cabang olahraga Baseball.

Walaupun diliputi kehampaan, karakter Lung sangat menarik bagi saya. Terlepas dari temperamennya yang fluktuatif, Lung menunjukkan empati terhadap beberapa orang yang mengalami kemalangan yang, kalau dipikir-pikir, lebih dalam dari apa yang ia hadapi. Cerita di mana Lung bertemu mantan rekan tim baseball dari masa mudanya adalah salah satu contohnya. Temannya ini sekarang berprofesi sebagai pengemudi taksi yang bekerja hampir seharian penuh untuk bertahan hidup. Setelah mendengarkan kisah temannya yang ditinggal istri dan sedang menghidupi tiga anak kecil, Lung menawarkan sejumlah uang. Satu contoh lain adalah ketika Lung membantu sang Ayah kekasihnya (Chin) yang terlilit utang karena judi. Dengan sisa tabungannya yang menipis seraya bergelut dengan impian masa depan (untuk kembali ke AS) yang semakin suram, kita tentunya mempertanyakan keputusan-keputusan Lung yang ironisnya menunjukan sisi humanis.

Ketika Chin dan Lung berhadapan dengan isu pribadinya masing-masing, kerikil sekecil apapun dapat menjadi batu besar yang siap menindas jantung dari hubungan. Adegan pembuka film ini menghidangkan sebuah harapan. Pasangan ini mengunjungi apartemen baru Chin dan diiringi dengan dua kata sederhana: “Not bad”. Apa yang terjadi setelahnya berjalan seperti ujian. Chin kehilangan pekerjaannya dan memulai komunikasi intim dengan rekan arsiteknya yang berpotensi menjadi awal sebuah perselingkuhan. Chin dan Lung seperti dua orang yang pernah jatuh cinta dan berusaha mempertahankan perasaan tersebut di waktu dan tempat yang salah. Sering kali kita menyalahkan fungsi waktu dan tempat walau sebenarnya kita tahu kita sendirilah yang memegang penuh kontrol akan apa yang kita rasa dan lakukan. Tindakan baik seorang Lung tidak ada artinya karena ia telah memiliki sebuah citra yang seakan permanen.

Krisis identitas yang ditampilkan dalam Taipei Story sangat jauh dari kesan melodrama. Semua berjalan secara alami. Kita semua mungkin pernah berada di fase ini ketika tanah, bangunan dan persona yang kita lihat sejak kecil tidak memberikan kepuasan batin. Apakah berarti kecintaan kita terhadap tanah air itu kurang atau nihil? Fenomena ini mengingatkan saya dengan salah satu buku Alain de Botton yang berjudul ‘The Art of Travel’. Di bukunya, Alain menulis tentang keinginan kita untuk menemukan budaya asing yang telah lama memikat hati kita. Kebudayaan asing tersebut memberikan salah satu janji yang tak kasat mata namun beredar terus di pikiran kita: pelarian. Inilah yang disebut dengan istilah eksotisme.

Kita terbuai dengan eksotisme yang kita tidak punya sejak lahir. Tidak ada yang salah dengan itu bukan? Sayangnya pergumulan ini menghantui pikiran dan, dalam kasus Taipei Story, mempengaruhi sebuah hubungan. Terlebih karena sang love interest juga dihantui oleh euforia hedonisme yang kemungkinan tidak akan tercapai kembali.

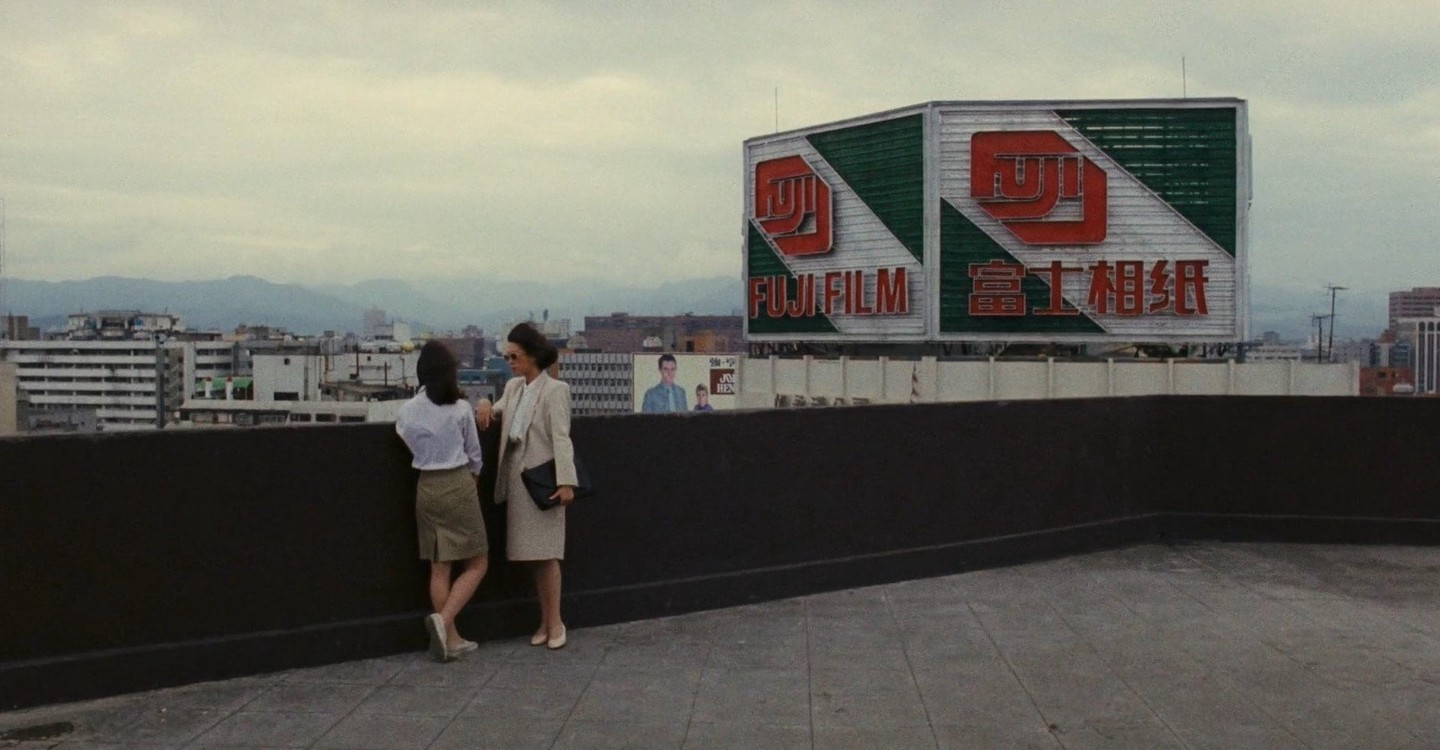

Edward Yang membuat film ini di penghujung usia 30an. Kecintaannya terhadap Arsitektur dapat dilihat dari bagaimana potret gedung-gedung Taiwan yang sedang dalam proses pengembangan dalam film ini. Yang juga sempat melamar dan diterima di Harvard Graduate School of Design namun memutuskan untuk tidak mengambilnya. Ia lantas berlabuh di Washington dan meneruskan karirnya di industri perangkat lunak komputer. Hal ini juga yang membuat Yang mulai berkarya di fase pasca karir profesinya di luar film. Bagaimanapun juga , beberapa adegan yang menampilkan keindahan perkembangan sebuah kota di Taipei Story merekam romantisme Yang dengan Arsitektur. Hal ini sering kali saya rasakan ketika melintasi tiap jalan protokol di Jakarta, kota yang tak pernah beristirahat.

Meskipun perubahan iklim industri sangatlah cepat, beberapa orang pasti tetap memiliki alasan untuk tidak puas.

Kisah disfungsi roman dalam Taipei Story secara tidak langsung juga kerat kaitannya dengan kondisi Taiwan saat itu. Pada dekade 1980an, Taiwan memasuki era industri yang padat modal dan berbasis pengetahuan. Negara ini sekarang memiliki tabungan yang tinggi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, privatisasi, perencanaan pemerintah yang cerdas, investasi asing yang besar, dan perdagangan. Seluruh elemen ini mendorong ekspansi ekonomi Taiwan yang cepat. Sekilas terdengar sangat mirip dengan kondisi Indonesia (khususnya Jakarta) pada era yang sama. Meskipun perubahan iklim industri sangatlah cepat, beberapa orang pasti tetap memiliki alasan untuk tidak puas. Dalam review Taipei Story, kita melihat keindahan dalam ketidakpuasan itu lewat layar dan mencoba merefleksikan diri kita pada keindahan tersebut. Apakah kita bisa berdamai dengan kegundahan itu?

Taipei Story adalah film kedua sutradara Taiwanese New Wave Edward Yang yang dirilis pada tahun 1985. Film ini ditulis oleh Chu T’ien-wen, Hou Hsiao-hsien dan Edward Yang. Taipei Story direstorasi oleh World Cinema Project di laboratorium Cineteca di Bologna / L’imagine Ritrovata, bekerja sama dengan Cinémathèque Royale de Belgique dan Hou Hsiao-hsien. Judul aslinya bermakna ‘green plums and a bamboo horse‘. Review Taipei Story ini ditulis (sambil mendengarkan lagu-lagu milik Tsai Chin) melalui akses Criterion Channel.

Christian Putra, Jakarta Cinema Club

Baca juga: Edmund Yeo We the Dead: Rohingya dan Fantasi Pasca Kehidupan

Pingback: Lewat Djam Malam Kembali Mendunia - Jakarta Cinema Club

Pingback: Modern Romance versi Albert Brooks - Jakarta Cinema Club

Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website?

Pingback: Secret Movie Saturday: A Time To Mourn, A Time To Reborne - Jakarta Cinema Club

Pingback: Secret Movie Saturday on Scandinavian Cinema ; Spotlight on Dogme 95 - Jakarta Cinema Club